Artigo de opinião de Redy Wilson Lima

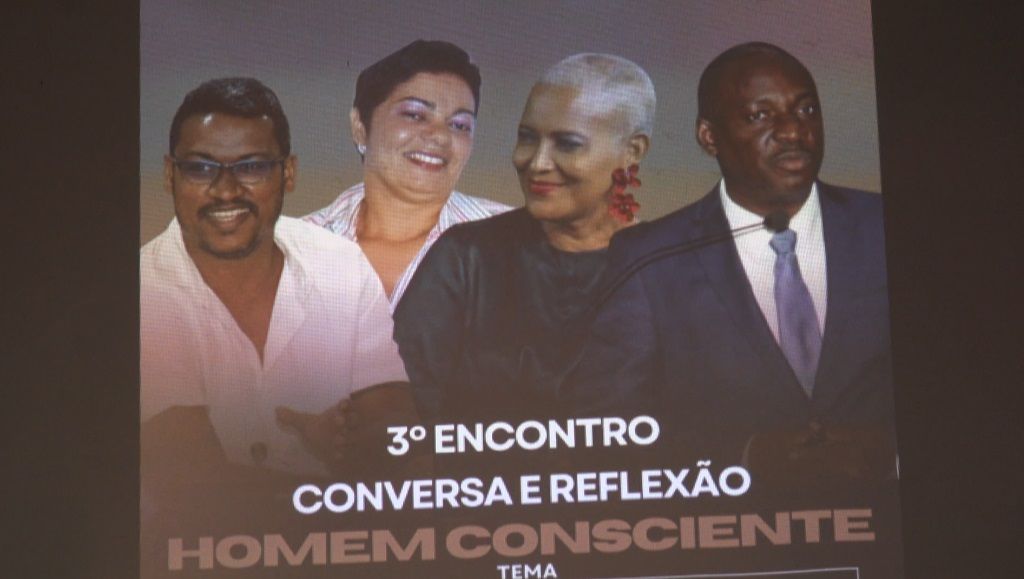

Participei na semana passada no Terceiro Encontro Homens Conscientes, um evento reflexivo promovido pelo ativista Artur Cardoso, cujo objetivo é alertar os homens para as consequências provocadas pela hipermasculinidade. Na sequência, li um conjunto de comentários a uma postagem no Facebook sobre a notícia da TCV a respeito do encontro, o que achei piada, principalmente quando alguém se lembrou de acusar o feminismo de ser o responsável pela alienação dos homens ditos conscientes. Lembrei-me logo de um artigo de opinião publicado online em novembro do ano passado no sítio do A Nação, em que um tal de Olímpio Tavares, que se apresentou como Mestre em Supervisão Pedagógica, relacionou o que chamou de perda da masculinidade do homem cabo-verdiano com um suposto feminismo exacerbado, consumo de produtos feminizantes e perdas de referências masculinizantes.

Não era minha intenção partilhar em formato escrito a apresentação, mas ao ler os comentários achei ser um dever social e político. Divide a minha fala em dois pontos, sendo que no segundo procurei justamente debruçar sobre os atuais desafios sobre o conceito de género e as razões por detrás dos comentários e pensamentos expostos na internet. Porém, para isso, há que, num primeiro momento, abordar os mecanismos sociais de construção e sustentação da hipermasculinidade, algo distinto da masculinidade, que se refere a um conjunto de atributos, comportamentos e papeis associados aos homens no processo de socialização da identidade de género. A hipermasculinidade, por seu lado, é uma manifestação extremada dos traços considerados masculinos, resultado de um processo de socialização da violência de género. Isto quer dizer que tal como as mulheres, os homens se encontram também aprisionados, embora não tenham consciência disso, a um processo social e familiar de socialização de violência simbólica. Isto quer dizer que são vítimas da representação hegemónica da masculinidade.

Partindo deste pressuposto, diria que o privilégio masculino acaba por se configurar como uma armadilha, visto que como salienta Pierre Bourdieu, esta condição da masculinidade impõe ao homem a obrigatoriedade de ter de afirmar a sua virilidade em todas as circunstâncias, colocando-o constantemente em perigo ou se quisermos, numa situação de vulnerabilidade. Basta olhar para as estatísticas da criminalidade e das mortes violentas em que os homens aparecem como os que mais matam, que mais são vítimas de assassinatos e que mais se suicidam. No território nacional, por exemplo, entre os anos de 2012 e 2018, os homens surgem na estatística das ocorrências policiais como os principais autores (95%) e vítimas (80,2%) de homicídios, assim como estiveram envolvidos em 87,7% de crimes com recurso a armas de fogo. Na Praia, durante os anos de 2012 a 2021, os homens representaram 79,4% de autores e 46,7% de vítimas da criminalidade violenta, 94,3% de autores e 87,4% de vítimas de homicídio, bem como foram autores de 96,3% de crimes que envolveram armas de fogo e 69,8% como vítimas.

Na altura que li o artigo de opinião citado chamou-me a atenção a relação que o autor estabelece entre a situação das famílias monoparentais, o consumo de produtos como o óleo de soja ou o açúcar com a perda da qualidade da testosterona. Isto é, com a perda de capacidade sexual, uma das características da virilidade masculina. Sobre a questão da monoparentalidade, diria apenas que o autor apenas desfilou a sua ignorância historiográfica sobre as relações familiares e íntimo-afetivas cabo-verdiana. Em termos gerais, expôs o pensamento comum do cabo-verdiano sobre o homem viril, ou se quiserem, o homem macho, qualificado pela sua capacidade reprodutiva, sexual e social, o que explica, entre outros, fenómenos como a paternidade irresponsável, algo que pode ser ligado a um fenómeno rural santiaguense (ou mesmo cabo-verdiano) denominado de rasta nguka, retratado pelo historiador e Antropólogo Arlindo Mendes.

Para o autor, rasta nguka pode ser apresentado da seguinte forma: “o homem macho nunca deve fugir às suas responsabilidades e aos desafios que se lhe colocam, quaisquer que sejam as circunstâncias, venham de onde vierem, sob pena de arcar com pesadas consequências sociais em termos de crédito pessoal, da sua própria imagem social e referência familiar”. O tônica é, pois, exibida a partir de dois atributos: virilidade e honra. Atributos que só possuem legitimidade social quando validados pelos outros homens, daí a necessidade de pertença em grupos dos verdadeiros homens como forma de reforço de uma solidariedade viral. Foi, logo, nesse contexto de grupo que comecei a problematizar a hipermasculinidade há já alguns anos, no âmbito da pesquisa dos thugs, cujos comportamentos entendi ser uma expressão da hipermasculinidade negra importada dos EUA, mas adaptada e redefinida no contexto local. Dessa forma, ao ler o livro sobre rasta nguka, um fenómeno que não me era estranho, ainda que não conhecesse o termo, considerei-o como fazendo parte de uma reminiscência colonial do reino da juventude (ou de virilidade) da idade média europeia que, em contacto com algumas práticas culturais de origem africana no processo de povoamento, metamorfoseou-se enquanto uma expressão endógena da masculinidade santiaguense. Na linha dos antropólogos Lorenzo Bordonaro e Silvia Stefani, passei a tomar a figura thug como uma dimensão urbana e hipermasculinizada desse modelo de masculinidade, de ser mondon, alicerçado nas ideias de força física, coragem e desafio às restrições sociais.

Voltando ao ponto retratado, é possível observar similitudes entre os comentários à notícia, o alerta do perigo da morte da masculinidade forte exposto no tal artigo de opinião com as reivindicações do movimento incel, a parte visível da atual expressão de ódio ao feminino e reação violenta contra o feminismo. Isto combinado com os ideais extremados do conservadorismo religioso, cabo-verdiano e negro em voga nas ilhas e disseminado pelas redes sociais, que se tem constituído em alguns casos como uma espécie de monosfera crioula, aplaudida inclusive por um conjunto de mulheres que podem ser lidas como poster girls, ou então não fosse a hipermasculinidade ela própria uma manifestação de colonização mental. Um movimento glocal de deturpação dos ideais feministas e da pauta original dos movimentos dos direitos dos homens, cuja pauta principal de reivindicação nos anos de 1970 foi a libertação dos homens dos constrangimentos impostas pelos papeis tradicionalistas de género.

Algo, porém, que deve ser contextualizado e enquadrado como um movimento de reação à crise da família patriarcal ocidental fruto do enfraquecimento do modelo familiar baseado na autoridade/dominação contínua exercida pelo homem, como cabeça de casal, sobre toda a família. Isto derivado de políticas de equidade de género que proporcionaram mais direitos para as mulheres, tanto no campo doméstico como profissional, com um forte impacto na estrutura tradicional familiar, que se tornou mais flexível, retirando a centralidade da dominação masculina. No caso cabo-verdiano, ainda assim uma sociedade de raiz matrilinear, é possível identificar dois momentos conjunturais desse processo: 1) nos anos de 1990, com a implementação dos programas de ajustamento estrutural que resultou na perda da capacidade de provedor para muitos homens, que viram as mulheres a ocuparem publicamente esse papel social; 2) a partir do ano de 2011, com a aprovação da Lei de VBG, em que determinados comportamentos culturais antes tidos como normais passam a ser criminalizados, dando maior visibilidade à emancipação feminina.

Contudo, foi em 2019, no decurso do estudo sobre as práticas da VBG e feminicídio em Cabo Verde, em que as várias entrevistas e conversas tidas com homens me ajudaram a perceber melhor que se, anteriormente, a violência contra a mulher surgia como uma manifestação de controle e poder, hoje, ela se configura como um sinal de ausência, levando muitos homens a um sentimento de fraqueza e uma sensação de se ter direito do uso da violência como meio de restabelecer à força o estado original do supremacismo masculinista. Um contexto favorável à retórica da ideologia de género, apresentada como um sistema totalitário e perigoso, fomentado por uma classe elitista global de esquerda radical que tem disseminado através da ONU aquilo a que chamam de marxismo cultural.

Falar de ideologia de género é falar de uma expressão inventada pela Igreja Católica e apropriada pelo movimento Alt-Right, que nos últimos anos, segundo a jornalista de género Susanne Kaiser, foi-se tornando internacionalmente numa “fórmula flexível para designar tudo o que está a correr mal no nosso mundo atualmente: guerra entre os géneros, baixas taxas de natalidade no Ocidente, desigualdades sociais, arrogância das elites liberais”. Com recurso a ela, acredita-se que se está a demonstrar que as mulheres, em especial as feministas, gozam hoje mais direitos, ao passo que os homens são penalizados, discriminados e oprimidos deliberadamente. Um argumento que coloca os homens numa posição de minoria estratégica, no papel de vítima, não nos termos apresentados no primeiro ponto deste texto, mas assumindo uma lógica de apropriação invertida dos padrões de argumentação do movimento feminista e dos direitos civis.

Do meu ponto de vista, esta questão deve ser tomado em Cabo Verde como um grande desafio de género, em paralelo com aquilo que chamei de paradoxo de género, uma vez que não obstante haver nas ilhas tantas mulheres nos lugares de decisão ou influência, continuamos cerca de 14 anos depois da aprovação da Lei de VBG e uns aninhos a menos da aprovação da Lei de Paridade, a bater nas mesmas questões de género, não obstante os muitos ganhos, está ainda para se ver implementado uma política de género digna desse nome. Afinal, em forma de conclusão, diria que não vale a pena estarmos a falar de nova masculinidade se as próprias mulheres, algumas que inclusive se dizem feministas ou pró-mulheres, necessitam de um processo de (des)masculinização das mentes.